在數(shù)學(xué)運(yùn)算當(dāng)中,有一些試題看上去非常繁瑣,需要大量的計(jì)算才能完成,其實(shí)不然。有一些試題需要排除題設(shè)條件中的陷阱來(lái)簡(jiǎn)化題目已知量。

【例1】(2008年北京市應(yīng)屆第14題)——

甲杯中有濃度為17%的溶液400克,乙杯中有濃度為23%的溶液600克。現(xiàn)在從甲、乙兩杯中取出相同總量的溶液,把從甲杯中取出的倒入乙杯中,把從乙杯中取出的倒入甲杯中,使甲、乙兩杯溶液的濃度相同。問(wèn)現(xiàn)在兩倍溶液的濃度是多少( )

A.20% B.20.6% C.21.2% D.21.4%

【答案】B。

【解析】這道題要解決兩個(gè)問(wèn)題:

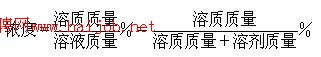

(1)濃度問(wèn)題的計(jì)算方法

濃度問(wèn)題在國(guó)考、京考當(dāng)中出現(xiàn)次數(shù)很少,但是在浙江省的 考試中,每年都會(huì)遇到濃度問(wèn)題。這類(lèi)問(wèn)題的計(jì)算需要掌握的最基本公式是

(2)本題的陷阱條件

“現(xiàn)在從甲、乙兩杯中取出相同總量的溶液,把從甲杯中取出的倒入乙杯中,把從乙杯中取出的倒入甲杯中,使甲、乙兩倍溶液的濃度相同。”這句話描述了一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程,令很多人望而卻步。然而,只要抓住了整個(gè)過(guò)程最為核心的結(jié)果——“甲、乙兩杯溶液的濃度相同”這個(gè)條件,問(wèn)題就變得很簡(jiǎn)單了。

因?yàn)閮杀芤鹤罱K濃度相同,因此整個(gè)過(guò)程可以等效為——將甲、乙兩杯溶液混合均勻之后,再分開(kāi)成為400克的一杯和600克的一杯。因此這道題就簡(jiǎn)單的變成了“甲、乙兩杯溶液混合之后的濃度是多少”這個(gè)問(wèn)題了。

根據(jù)濃度計(jì)算公式可得,所求濃度為:

![]()

如果本題采用題設(shè)條件所述的過(guò)程來(lái)進(jìn)行計(jì)算,將相當(dāng)繁瑣。

【例2】(2006年北京市社招第21題)——

2某單位圍墻外面的公路圍成了邊長(zhǎng)為300米的正方形,甲乙兩人分別從兩個(gè)對(duì)角沿逆時(shí)針同時(shí)出發(fā),如果甲每分鐘走90米,乙每分鐘走70米,那么經(jīng)過(guò)( )甲才能看到乙

A.16分40秒 B.16分 C.15分 D.14分40秒

【答案】A。

【解析】這道題是一道較難的行程問(wèn)題,其難點(diǎn)在于“甲看到乙”這個(gè)條件。有一種錯(cuò)誤的理解就是“甲看到乙”則是甲與乙在同一邊上的時(shí)候甲就能看到乙,也就是甲、乙之間的距離小于300米時(shí)候甲就能看到乙了,其實(shí)不然。考慮一種特殊情況,就是甲、乙都來(lái)到了這個(gè)正方形的某個(gè)角旁邊,但是不在同一條邊上,這個(gè)時(shí)候雖然甲、乙之間距離很短,但是這時(shí)候甲還是不能看到乙。由此看出這道題的難度——甲看到乙的時(shí)候兩人之間的距離是無(wú)法確定的。

有兩種方法來(lái)“避開(kāi)”這個(gè)難點(diǎn)——

解法一:借助一張圖來(lái)求解

雖然甲、乙兩人沿正方形路線行走,但是行進(jìn)過(guò)程完全可以等效的視為兩人沿著直線行走,甲、乙的初始狀態(tài)如圖所示。

![]()

圖中的每一個(gè)“格檔”長(zhǎng)為300米,如此可以將題目化為這樣的問(wèn)題“經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間,甲、乙能走入同一格檔?”

觀察題目選項(xiàng),發(fā)現(xiàn)有15分鐘、16分鐘兩個(gè)整數(shù)時(shí)間,比較方便計(jì)算。因此代入15分鐘值試探一下經(jīng)過(guò)15分鐘甲、乙的位置關(guān)系。經(jīng)過(guò)15分鐘之后,甲、乙分別前進(jìn)了

90×15=1350米=(4×300+150)米

70×15=1050米=(3×300+150)米

也就是說(shuō),甲向前行進(jìn)了4個(gè)半格檔,乙向前行進(jìn)了3個(gè)半格檔,此時(shí)兩人所在的地點(diǎn)如圖所示。

![]()

甲、乙兩人恰好分別在兩個(gè)相鄰的格檔的中點(diǎn)處。這時(shí)甲、乙兩人相距300米,但是很明顯甲還看不到乙,正如解析開(kāi)始處所說(shuō),如果單純的認(rèn)為甲、乙距離差為300米時(shí),甲就能看到乙的話就會(huì)出錯(cuò)。

考慮由于甲行走的比乙快,因此當(dāng)甲再行走150米,來(lái)到拐彎處的時(shí)候,乙行走的路程還不到150米。此時(shí)甲只要拐過(guò)彎就能看到乙。因此再過(guò)150/90=1分40秒之后,甲恰好拐過(guò)彎看到乙。所以甲從出發(fā)到看到乙,總共需要16分40秒,甲就能看到乙。

這種解法不是常規(guī)解法,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較為薄弱的 考生可能很難想到。

解法二:考慮實(shí)際情況

由于甲追乙,而且甲的速度比乙快,因此實(shí)際情況下,甲能夠看到乙恰好是當(dāng)甲經(jīng)過(guò)了正方形的一個(gè)頂點(diǎn)之后就能看到乙了。也就是說(shuō)甲從一個(gè)頂點(diǎn)出發(fā),在到某個(gè)頂點(diǎn)時(shí),甲就能看到乙了。

題目要求的是甲運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,根據(jù)上面的分析可知,經(jīng)過(guò)這段時(shí)間之后,甲正好走了整數(shù)個(gè)正方形的邊長(zhǎng),轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)運(yùn)算式就是

90×t=300×n

其中,t是甲運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,n是一個(gè)整數(shù)。帶入題目四個(gè)選項(xiàng),經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)可知,只有A選項(xiàng)16分40秒過(guò)后,甲運(yùn)動(dòng)的距離為

90×(16×60+40)/60=1500=300×5

符合“甲正好走了整數(shù)個(gè)正方形的邊長(zhǎng)”這個(gè)要求,它是正確答案。

這種解法充分發(fā)揮了“邏輯思維”的推理過(guò)程,非常巧妙。

(一)2003年國(guó)家B類(lèi)考題第9題

某校下午2點(diǎn)整派車(chē)去某廠接勞模做報(bào)告,往返需1小時(shí)。該勞模在下午1點(diǎn)整就離廠步行向?qū)W校走來(lái),中途遇到接他的車(chē),便坐上車(chē)去學(xué)校,于下午2點(diǎn)40分到達(dá)。則汽車(chē)的速度是勞模步行速度的( )倍

A.5 B.6 C.7 D.8

【解析】這道題我們借助一張示意圖來(lái)進(jìn)行分析就會(huì)發(fā)現(xiàn),這道題的關(guān)鍵點(diǎn)在于要知道人與車(chē)到底是在什么位置碰面。

如果用常規(guī)思路發(fā)現(xiàn)需要假設(shè)人、車(chē)的速度分別為x、y,然后通過(guò)一個(gè)相遇問(wèn)題找到相遇點(diǎn),之后再列方程。這樣下來(lái)等方程列出來(lái)了早已過(guò)了1分鐘,還不能保證方程完全正確,更別提下面還要進(jìn)行求解。

這道題如果一上來(lái)就能用“對(duì)稱(chēng)性”的思想,很快就能找到突破口。

首先,汽車(chē)一去、一回需要一個(gè)小時(shí),又因?yàn)橐蝗ァ⒁换芈烦滔嗟龋曰ㄙM(fèi)的時(shí)間也相等。即,汽車(chē)從學(xué)校開(kāi)到廠里需要半個(gè)小時(shí)。

其次,汽車(chē)中途遇到勞模,再開(kāi)回來(lái)一共花了40分鐘,雖然目前不知道他們相遇的地點(diǎn),但是我們知道汽車(chē)從學(xué)校開(kāi)到相遇點(diǎn)再回來(lái),這一去、一回也是路程相等,所花時(shí)間也應(yīng)該相同。因此從學(xué)校到遇到勞模,車(chē)開(kāi)了20分鐘。即,汽車(chē)與勞模正好在2:20這個(gè)時(shí)刻相遇。

以上兩段分析聯(lián)立起來(lái)看,汽車(chē)的速度保持一致,從學(xué)校到廠走了30分鐘,從學(xué)校到遇到勞模走了20分鐘,因此,學(xué)校到廠的距離與學(xué)校到相遇點(diǎn)距離之比是3:2。即,廠到相遇點(diǎn)與學(xué)校到相遇點(diǎn)的距離比是1:2。

勞模從廠里出發(fā),到達(dá)相遇點(diǎn)走了80分鐘;而汽車(chē)從學(xué)校出發(fā),到達(dá)相遇點(diǎn)走了20分鐘,兩者的路程之比是1:2,因此他們的速度之比是(1/80):(2/20)=1:8。選D。

(二)2003年國(guó)家A類(lèi)考題第10題

賽馬場(chǎng)的跑馬道600米長(zhǎng),現(xiàn)有甲、乙、丙三匹馬,甲1分鐘跑2圈,乙1分鐘跑3圈,丙1分鐘跑4圈。如果這三匹馬并排在起跑線上,同時(shí)往一個(gè)方向跑,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)過(guò)幾分鐘,這三匹馬自出發(fā)后第一次并排在起跑線上?( )。

A.1/2 B.1 C.6 D.12

【解析】這道題并不難,可以說(shuō)是異常簡(jiǎn)單,但是當(dāng)年有不少考生并沒(méi)有做對(duì)。原因何在?

在2002年國(guó)家考題中出現(xiàn)過(guò)這樣一道題:“甲2分鐘跑1圈,乙3分鐘跑1圈,丙4分鐘跑1圈,則經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間,三人能并排在起跑線上?”

兩道題的區(qū)別在于,2003年的題是給出1分鐘跑n圈,而2002年的題給出的是n分鐘跑一圈。這樣下來(lái),兩道題的結(jié)果則大相徑庭。

2003年的題應(yīng)該這樣求解:經(jīng)過(guò)一分鐘之后,甲、乙、丙三匹馬又都回到了起跑線上,而且半分鐘時(shí)乙不在起跑線上。所以選B。

2002年的題應(yīng)該這樣求解:要想讓甲、乙、丙三人同時(shí)回到起跑線,那么所需時(shí)間必須是2、3、4的最小公倍數(shù),即12分鐘。

這道題給我們的最大啟示是,當(dāng)考題中遇到相似甚至看上去相同的題目時(shí),一定要小心加仔細(xì)的審題,切忌將題目想當(dāng)然的認(rèn)為是自己做過(guò)的原題。要把每道考題看作一道新的題目來(lái)解答,這樣就不會(huì)出錯(cuò)了。

(三)2003年國(guó)家A類(lèi)考題第12題

某企業(yè)發(fā)獎(jiǎng)金是根據(jù)利潤(rùn)提成的。利潤(rùn)低于或等于10萬(wàn)元時(shí)可提成10%;低于或等于20萬(wàn)元時(shí),高于10萬(wàn)元的部分按7.5%提成;高于20萬(wàn)元時(shí),高于20萬(wàn)元的部分按5%提成。當(dāng)利潤(rùn)為40萬(wàn)元時(shí),應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)金多少萬(wàn)元?( )。

A.2 B.2.75 C.3 D.4.5

【解析】這是一道典型的“分段交費(fèi)”問(wèn)題。這類(lèi)問(wèn)題的解決關(guān)鍵看問(wèn)題的形式。在本題中問(wèn)題是說(shuō)如果利潤(rùn)為40萬(wàn)元,求獎(jiǎng)金是多少萬(wàn)元。這樣的問(wèn)題稱(chēng)為“正方向問(wèn)題”,其解答也相對(duì)比較容易。

根據(jù)題意,發(fā)放的獎(jiǎng)金數(shù)應(yīng)該為

10×10%+10×7.5%+(40-20)×5%=2.75萬(wàn)元

選B。

這道題的可取之處在于,如果問(wèn)題成為了“反方向問(wèn)題”,即“當(dāng)獎(jiǎng)金為2.75萬(wàn)元時(shí),求利潤(rùn)是多少錢(qián)?”這時(shí)最佳的求解方法是畫(huà)一張簡(jiǎn)易的表格出來(lái)。

利潤(rùn)(萬(wàn)元)1020高于20

獎(jiǎng)金(萬(wàn)元)11.75(X-20)×5%+1.75

發(fā)現(xiàn)所發(fā)獎(jiǎng)金為2.75萬(wàn)元,比利潤(rùn)為20萬(wàn)元時(shí)的1.75萬(wàn)元的獎(jiǎng)金還要多,因此利潤(rùn)一定比20萬(wàn)元還要多。此時(shí)設(shè)利潤(rùn)為X萬(wàn)元,則根據(jù)題意,

(X-20)×5%+1.75=2.75

解得,X=40萬(wàn)元。

(四)2003年國(guó)家B類(lèi)考題第7題

一個(gè)舊書(shū)商所賣(mài)的舊書(shū)中,簡(jiǎn)裝書(shū)的售價(jià)是成本的3倍,精裝書(shū)的售價(jià)是成本的4倍。昨天,這個(gè)書(shū)商一共賣(mài)了120本書(shū),每本書(shū)的成本都是1元錢(qián)。如果他賣(mài)這些書(shū)所得的凈利潤(rùn)(銷(xiāo)售收入減去成本)為300元,那么昨天他所賣(mài)出的書(shū)中有多少是簡(jiǎn)裝書(shū)( )

A.40 B.60 C.75 D.90

本題可以用多種解法來(lái)求解。

【解析一】由題意可知,簡(jiǎn)裝書(shū)售價(jià)為3元,精裝書(shū)售價(jià)為4元,假設(shè)簡(jiǎn)裝書(shū)有X本,則精裝書(shū)有(120-X)本,則根據(jù)題意,

3X+4(120-X)=300+120

解得,X=60本。選B。

【解析二】考慮到120本書(shū)一共賺了420元(利潤(rùn)+成本),因此這120本書(shū)的平均售價(jià)為420/120=3.5元,恰好是簡(jiǎn)裝書(shū)售價(jià)3元與精裝書(shū)售價(jià)4元的平均值。因此,簡(jiǎn)裝書(shū)與精裝書(shū)應(yīng)當(dāng)一樣多,都是60本。

【解析三】本題還可以用代入法求解。此題需要注意的是,凈利潤(rùn)為300元,在計(jì)算出售所獲得的錢(qián)數(shù)時(shí)還需要加上每本1元的成本錢(qián)。

每種解法的思路和角度都不太相同,適合不同思維模式的人靈活運(yùn)用。

(五)2003年國(guó)家B類(lèi)考題第14題

一輛汽車(chē)油箱中的汽油可供它在高速公路上行駛462公里或者在城市道路上行駛336公里,每公升汽油在城市道路上比在高速公路上少行駛6公里,問(wèn)每公升汽油可供該汽車(chē)在城市道路上行駛多少公里( )

A.16 B.21 C.32 D.27

【解析】在高速路行駛的總距離比在城市道路行駛的總距離多462-336=126公里,又因?yàn)槊抗驮诔鞘械缆繁仍诟咚俟飞僮?公里,因此油箱里面總共有油126/6=21公升。因此,每公升汽油在城市道路可行駛336/21=16公里,因此答案是A。

此題注意,題目的問(wèn)題是每公升汽油可以在城市道路行駛的距離,而不是問(wèn)汽油有多少公升,所以容易錯(cuò)選為答案B。

(六)2003年國(guó)家A類(lèi)考題第15題

假設(shè)地球是一個(gè)正球形,它的赤道長(zhǎng)4萬(wàn)千米。現(xiàn)在用一根比赤道長(zhǎng)10米的繩子圍繞赤道一周,假設(shè)在各處繩子離地面的距離都是相同的,請(qǐng)問(wèn)繩子距離地面大約有多高( )

A.1.6毫米 B.3.2毫米 C.1.6米 D.3.2米

【解析】當(dāng)周長(zhǎng)增加10米時(shí),其半徑將增加10/2π≈1.6米,因此繩子距離地面高出約1.6米。選C。

此題請(qǐng)注意,已知條件中的赤道周長(zhǎng)4萬(wàn)千米是個(gè)“陷阱條件”,計(jì)算中不需要用到這個(gè)量。

另外,這道題的答案1.6米出乎了很多考生意料。憑直覺(jué)來(lái)說(shuō),碩大一顆地球,一根繩子僅比地球周長(zhǎng)多了10米,則每處高出的高度應(yīng)該很小。但是答案1.6米卻說(shuō)明每處高出的高度幾乎是一個(gè)人這么高,與直覺(jué)截然相反。

數(shù)學(xué)題目就是這樣,數(shù)學(xué)永遠(yuǎn)是嚴(yán)格求解的,不能憑生活直覺(jué)來(lái)武斷的判斷。

(七)2003年國(guó)家B類(lèi)考題第15題

一個(gè)長(zhǎng)方體形狀的盒子長(zhǎng)、寬、高分別為20厘米、8厘米和2厘米,現(xiàn)在要用一張紙將其六個(gè)面完全包裹起來(lái),要求從紙上剪下的部分不得用作貼補(bǔ),請(qǐng)問(wèn)這張紙的大小可能是下列哪一個(gè)( )

A.長(zhǎng)25厘米、寬17厘米 B.長(zhǎng)26厘米、寬14厘米

C.長(zhǎng)24厘米、寬21厘米 D.長(zhǎng)24厘米、寬14厘米

【解析】不需要考慮具體如何包裹此長(zhǎng)方形盒子,只需要考慮表面積。該長(zhǎng)方形盒子的表面積為2×[(20×8)+(20×2)+(8×2)]=432平方厘米。而四張紙的面積分別為25×17=425平方厘米,26×14=364平方厘米,24×21=504平方厘米,24×14=336平方厘米。只有24×21的紙的面積大于該長(zhǎng)方形盒子的表面積,它能夠?qū)⒋撕凶影 _xC。

此題特別注意,題目中沒(méi)有問(wèn)應(yīng)當(dāng)如何包裹,因此不需要考慮具體的包裹策略,只需要滿足表面積條件即可。這也是考生在考試中容易發(fā)蒙的地方所在,往往忽略了最基本的東西,而去考慮最為費(fèi)神的事物。

以上選取了2003年國(guó)家公務(wù)員考試原題中的7道題進(jìn)行了解答和評(píng)述。這些題目也是近年來(lái)公務(wù)員考試中仍然考查的典型題目,對(duì)今后公務(wù)員考試會(huì)有很大的幫助。

考行測(cè),根據(jù)我長(zhǎng)期的研究,總結(jié)為一句話--“認(rèn)認(rèn)真真抓形式,扎扎實(shí)實(shí)走過(guò)場(chǎng)”。所以,行測(cè)高分之道,不只在于做得起的題要得分,更重要的是做不起的題也要得分。